Home

TTR Folien

Flat-Head Druckkopf

Der Flat-Head Druckkopf ist der am meisten eingesetzte Druckkopf. Die Dotlinie sitzt etwa 5–10 mm vom Rand der Trägerplatte entfernt. Das Farbband wird meist noch über eine zusätzliche Walze nach oben weggeführt. Die Trennung der Medien erfolgt mit einer gewissen zeitlichen und räumlichen Verzögerung nach dem Farbübertrag. Flat-Head Druckköpfe werden in klassischen Etikettendruckern eingesetzt, zum Drucken auf flexible, bahnförmige Materialien in Stärken bis zu etwa 300 µm. Für Flat-Head Druckköpfe gibt es eine grosse Fülle unterschiedlicher Farbbänder für fast alle Anwendungsbereiche und Anforderungen.

Near-Edge Druckkopf

Beim Near-Edge Druckkopf sitzt die Dotlinie nahe am Rande der Keramikplatte oder genau an der Kante. Das Farbband wird ohne zusätzliche Umlenkung im scharfen Winkel nach oben weggeführt. Die Trennung von Farbband und Etikett erfolgt unmittelbar nach der Farbübertragung.

Auf Druckern mit Near-Edge-Druckköpfen empfiehlt sich der Einsatz von speziellen Farbbändern, die sowohl den kurzfristigen Hitzeimpuls optimal umsetzen können wie auch die Umlenkung des Farbbandes im scharfen Winkel aushalten. Near-Edge Druckköpfe haben sich in Direktdrucksystemen durchgesetzt, die in grösseren Anlagen Verpackungsfolien variabel kennzeichnen. Die klassische Gegendruckwalze ist nicht unbedingt notwendig, das Material kann steif und dicker als 300 µm sein.

Wachs

Allgemeine Produktkennzeichnung, Versand- und Logistiketiketten. Geeignet für hohe Druckgeschwindigkeiten. Preiswerter Druck von Etiketten mit Standardhaltbarkeit. Etikettenmaterialien: Vellum, matt- und glanzgestrichene Papiere, gussgestrichene Papiere wie Chromolux sowie Kartonmaterialien mit matter oder glänzender Oberfläche.

Wachs-Harz

Für die Kennzeichnung mit hohem Anspruch an die Beständigkeit und Lebensdauer (Wischen, Kratzen, Chemikalien, Umwelteinflüsse). Etikettenmaterialien: Chromolux-Papiere sowie Kunststoffmaterialien wie: PE, PP, PET, PS, PVC, Acetat mit glänzender oder matter Oberfläche und geeigneten Top-coats. Speziell auch für Typenschild-Materialien.

Harz

Genau wie bei unseren schwarzen Qualitäten bieten wir auch im farbigen Bereich unterschiedliche Qualitätsstufen an. In Abhängigkeit von Drucker, Etikettenmaterial und Anforderungen an den Druck, sollte wie bei Schwarz zunächst die richtige Qualitätsstufe definiert werden.

Farbige Thermotransfer-Farbbänder bieten wir für Flat-Head Drucker in den Qualitätsstufen Wachs, Wachs/Harz und Harz an. Auf Near-Edge Druckern liefern spezielle Near-Edge Wachs/Harz Bänder optimale Ergebnisse. Neben diesen speziellen Qualitäten lassen sich auch mit den meisten Flat-Heads Wachs/Harz-Qualitäten – hier gibt es eine weit grössere Auswahl unterschiedlicher Farben – gute Druckergebnisse erzielen.

Qualiroll GmbH

Grossäckerstrasse 6

5644 Auw

| Telefon | 056 675 30 30 |

| Fax | 056 675 30 31 |

https://www.qualiroll.ch

Der Einfluss nachhaltiger Materialien auf Kunststoffverbindungen mit Ultraschall

Die Auswirkungen der globalen Erwärmung und des Klimawandels sind die massgebenden Faktoren dafür, dass das Thema Nachhaltigkeit immer stärker in den Mittelpunkt rückt. Wenn wir Gesundheit und Wohlbefinden nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft erhalten wollen, müssen wir noch grössere Anstrengungen unternehmen, um die natürlichen Ressourcen und Ökosysteme der Welt stärker zu schützen und erhalten. Dies gilt für alle Bereiche unseres Lebens und schliesst auch eine verringerte Abhängigkeit von Produkten ein, die aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden. Wenn die Welt die gesetzten Ziele zur Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen und zur Steigerung von Recycling, Wiederverwendbarkeit und Nachhaltigkeit erreichen will, müssen wir weiterhin alternative, umweltfreundlichere Materialien entwickeln und verwenden.

Kunststoffe sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil vieler Branchen und der von ihnen hergestellten Produkte geworden. Dies gilt insbesondere für den Verpackungssektor, in dem ein grosser Prozentsatz der jährlich erzeugten Kunststoffe verwendet wird. Kunststoffe werden nicht nur grösstenteils aus Kohlenwasserstoffen hergestellt, die in fossilen Brennstoffen enthalten sind, sondern sie bauen sich auch nur langsam auf der Mülldeponie ab und werden noch viele Jahre lang die Umwelt belasten. Die negativen Aspekte von Plastik sind auch in unseren Ozeanen deutlich zu sehen, wo Plastikmüll eine erhebliche Gefahr für die Tierwelt und die Ökosysteme in Gewässern darstellt.

Ähnliche Trends wie bei den flexiblen Verpackungen sind auch bei den Biopolymeren oder den recycelbaren Materialien zu beobachten.

Der Übergang von traditionellen Verpackungsmaterialien auf Kunststoffbasis zu nachhaltigeren Alternativen hat zu einer Abkehr von starren Verpackungen und zu einer Hinwendung zu flexiblen Verpackungsoptionen geführt. Diese Massnahmen sollen sowohl die Möglichkeiten des Recyclings erhöhen als auch den Kohlendioxid-Fussabdruck der verwendeten Verpackungen verringern. Falls noch starre Verpackungen benötigt werden, geht der Trend hin zu einer verringerten Verwendung von Polymermaterialien und zu einem verstärkten Einsatz von Verpackungsmaterialien auf Papierbasis.

Nachhaltige Materialien lassen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien einteilen: solche, die aus recycelten Materialien hergestellt werden, entweder nach der Verwendung durch den Verbraucher, die als Teil des ursprünglichen Materialherstellungsprozesses recycelt werden, oder nach chemischen Recyclingverfahren, die oft nur für eine bestimmte und begrenzte Anzahl von Materialarten geeignet sind. Biobasierte Polymere hingegen werden als Materialien definiert, bei denen mindestens ein Teil des Polymers aus Material besteht, das aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wurde. Beispiele hierfür sind Mais oder Zuckerrohr. Der verbleibende Teil der Polymere kann aus Kohlenstoff aus fossilen Brennstoffen bestehen. Biozirkulare Polymere sind biobasierte Stoffe, die mechanisch recycelt werden können.

Herausforderungen für die Verbindungstechnik – Thermische und Ultraschall-Verfahren im Vergleich

Die Wärmeverteilung in den zu fügenden Bereichen ist je nach verwendetem Verfahren unterschiedlich. Bei der thermischen Versiegelung wird die Wärme von aussen zugeführt, was bedeutet, dass das gesamte Polymermaterial erwärmt werden muss. Dies ist eine sehr verbreitete und im Allgemeinen kosteneffiziente Versiegelungslösung. Sie erfordert jedoch einen hohen Energieaufwand und die Geschwindigkeit des Prozesses hängt stark von dem zu verbindenden Material, seiner Dicke und seiner Wärmeleitfähigkeit ab. Im Vergleich dazu wird bei der Ultraschallversiegelung die Wärme von innen zugeführt, so dass sich das Kunststoffteil im Allgemeinen nicht oder nur geringfügig an der Aussenfläche erwärmt. Im Gegensatz zur thermischen Versiegelung ist das Ultraschallverfahren eine sehr schnelle und problemlose Lösung, die nur wenig Energie verbraucht. Obwohl die Anfangsinvestition für Ultraschall höher sein kann, sind die Gesamtbetriebskosten für das Ultraschallverfahren günstiger, wenn andere Faktoren wie der geringere Energieverbrauch und die höhere Leistung und Produktivität berücksichtigt werden.

Herausforderungen hinsichtlich des Materials

Eines der Probleme im Zusammenhang mit recyceltem Material ist, dass sein Inhalt sehr oft etwas andere Schmelzeigenschaften aufweist als die des Neumaterials. Aus diesem Grund kommt es in manchen Fällen nur zu einem teilweisen Schmelzen des Polymers, was zu einer geringeren Festigkeit innerhalb der Verbindung führt. Zur Lösung dieses Problems und zur Gewährleistung einer festen Verbindung muss mehr Energie aufgewendet werden, um das Polymer zu schmelzen. Die thermische Versiegelungstechnologie bietet in diesem Fall nur ein begrenztes Potenzial. Wenn das Energieniveau zu stark erhöht wird, besteht die Gefahr, dass die Aussenfläche des Teils beschädigt wird.

Auch sind Biomaterialien problematisch, wenn es um das Fügen geht, denn biobasierte Polymere erfordern einen höheren Energieaufwand, um das Polymer zu schmelzen, und bei der Verwendung von Ultraschall ist das Design der Sonotrode und des Ambosses wichtig. Ausserdem absorbieren teilkristalline Polymere je mehr Energie, desto weicher sie sind. Monofolien erfordern höhere Schmelztemperaturen an der Verbindungsstelle, und die Anforderungen an die Fokussierung der Energie steigen ebenfalls. Für diese Materialien gilt: Je höher die Schmelztemperatur, desto besser ist Ultraschall im Vergleich zur thermischen Versiegelungstechnik. Bei Anwendungen, in denen laminiertes Papier verwendet wird, funktioniert die Ultraschallversiegelung gut, wenn der thermoplastische Anteil ausreichend ist.

Ultraschallschweisstechnik – longitudinal oder torsional?

Ein weiterer Vorteil des Ultraschallschweissverfahrens ist die Möglichkeit, entweder das longitudinale oder das torsionale Verfahren zu wählen. Die Entscheidung, welche dieser beiden Optionen verwendet wird, hängt von dem Produkt selbst, der Fugen-/Dichtungskonfiguration und dem Material ab.

Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Merkmale und Vorteile der einzelnen Verfahren:

Einsatz des torsionalen Verfahrens

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Anwendung der verschiedenen Ultraschall-Fügeverfahren und die Vorteile des longitudinalen und des torsionalen Verfahrens:

Das torsionale Schweissverfahren, das es nur bei Telsonic gibt, ist die ideale Lösung, wenn ein oder mehrere anspruchsvolle Materialien miteinander verbunden werden sollen, wenn es empfindliche Teile gibt, die vor mechanischen Belastungen geschützt werden müssen, und wenn sehr kurze Taktzeiten erforderlich sind.

Weitere Vorteile des torsionalen Verfahrens sind ein breiteres Prozessfenster, höhere Amplituden und hohe Schweissnahtfestigkeiten. Die grösste Einschränkung des torsionalen Verfahrens ist jedoch, dass es nicht für alle Schweissnahtformen geeignet ist.

Fazit

Bei der Wahl des richtigen Schweissverfahrens für Ihre Materialien gibt es viel zu bedenken. Die Möglichkeit, auf die umfangreiche Anwendungserfahrung von Telsonic zurückgreifen zu können, stellt sicher, dass die Technologie so konfiguriert wird, dass sie die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen bietet.

von Markus Scheuber, Head of Global Business Unit Plastic Welding bei der TELSONIC AG und Tom Pettit von Genesis Sales & Marketing Limitedt

Markus Scheuber, Head of Global Business Unit Plastic Welding, TELSONIC AG, Schweiz.

TELSONIC AG

Industriestrasse 6b

9552 Bronschhofen

| Telefon | 071 913 98 88 |

| Fax | 071 913 98 77 |

https://www.telsonic.com

Produktionssteuerung und Überwachung von peripheren Systemen in der Lebensmittelherstellung

In der Lebensmittelindustrie ist die Qualitätssicherung der Herstellungsprozesse elementar. Diese wird durch strenge Qualitätsrichtlinien sichergestellt. Die Produktion kann über Online-Messgeräte gesteuert werden und garantiert Produkte in gleichbleibender Qualität. Energieintensive Herstellungsverfahren können durch Online-Analysegeräte optimiert werden.

Prozessrefraktometer ATAGO CM 800.

Am Produktionsprozess sind aber auch periphere Systeme wie Heizen, Kühlen, Wasseraufbereitung, Abwasserbehandlung etc. beteiligt.

Um die peripheren Systeme ebenfalls nachhaltig betreiben zu können, gibt es Möglichkeiten, diese zu überwachen und damit Ausfälle durch Schäden zu vermeiden.

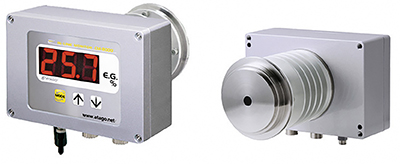

Online-Messung von Schwermetallen im Prozesswasser. (Bilder: heusser umwelttechnik GmbH)

Für die vielfältigsten Überwachungen, von der Qualität des aufbereiteten Produktionswassers bis hin zu den Wärmeträgern und dem Abwasser und der damit verbundenen nachhaltigen Bewirtschaftung, gibt es Inline-, Online- und Prozessanalysen und -messgeräte sowie entsprechende Applikationen.

Mittels Fernwirktechnik können Messwerte, Medien- und Anlagenzustände von externen Fachleuten überwacht werden, welche bei einer Abweichung vom Regelbetrieb intervenieren können.

Zum Beispiel bei Wärmeträgern, mit oder ohne Frostschutz, ist eine Inline-Qualitätsüberwachung eine gute Möglichkeit, Veränderungen an den Medien sofort zu erkennen. So kann beispielsweise ein Wärmeträger bei einer schnellen Intervention gerettet werden. Allfällige Korrosionsanzeichen oder Verminderung von Korrosionsinhibitoren können ebenfalls festgestellt werden.

Die heusser umwelttechnik GmbH in Winterthur verfügt über ein Portfolio von über 40 Parametern der Flüssigkeitsanalytik. Durch jahrzehntelange Erfahrung in verschiedensten Produktionszweigen sind die Mitarbeiter der heusser umwelttechnik GmbH in der Lage, für die vielfältigen flüssigen Medien entsprechende Inline-, Online- und Prozessüberwachungen zu planen, zu realisieren, im Regelbetrieb zu unterstützen, aber auch durch Fernüberwachung die Nachhaltigkeit zu sichern.

heusser umwelttechnik GmbH

Wydenstrasse 40

8408 Winterthur

| Telefon | 052 223 05 84 |

| Fax | 061 577 51 50 |

https://www.heusserumwelttechnik.ch

Sicherheitsfaktor Industriesauger für die Lebensmittelindustrie

Wo Fremdpartikel zum Problem werden

Die Reinhaltung von Fertigungsanlagen spielt in der Lebensmittelindustrie eine besonders grosse Rolle. Zwar sind vielerorts automatische Absauganlagen in den Prozess integriert, doch die manuelle Reinigung mit Industriesaugern ist in vielen Fällen zusätzlich erforderlich. Störstoffe können in das Produktionsumfeld geraten und gravierende Probleme nach sich ziehen. Ob Hersteller oder Reinigungsdienstleister im Industrieumfeld: Wer die Qualität seiner Produkte steigern, Probleme vermeiden und imageschädigende Rückrufaktionen verhindern möchte, muss notwendige Reinigungsmassnahmen ständig im Blick haben.

Zum Schutz von Verbrauchern bestehen in der Lebensmittelindustrie höchste Standards in Sachen Sauberkeit und Hygiene.

Fremdpartikel in der Lebensmittelindustrie:

Wo man hinschauen muss.

Jeder Bereich hat eigene Anforderungen an Absaugungslösungen, da branchentypische Besonderheiten berücksichtigt werden müssen. Blickt man beispielsweise in eine Grossbäckerei oder in die Milchpulverproduktion, so ist die Eindämmung von leicht flüchtigen Stäuben (Schwebstaub) die grösste Herausforderung. Bei entsprechender Konzentration stellt Feinstaub eine nicht unerhebliche Explosionsgefahr dar. Ausserdem setzt er sich auf den Maschinen ab und kann so für weitere Probleme sorgen. Hinzu kommt in der Lebensmittelfertigung generell das Risiko, dass Fremdpartikel in das Produkt gelangen und dieses verunreinigen. Schlimmstenfalls ist eine komplette Charge betroffen und muss verworfen werden.

Um all dies zu vermeiden, ist neben einer eventuell vorhandenen kontinuierlichen Absaugung im Prozess eine zyklische manuelle Reinigung mit einem Industriesauger erforderlich. Dabei muss das Produktionsequipment ebenso gereinigt werden wie vorhandene Peripherie, also Versorgungs-/Entsorgungsleitungen, Kabelkanäle oder Böden und Wände. Besondere Aufmerksamkeit ist dem Fussboden zu widmen, weil durch eine gewissenhafte Reinigung Rutschgefahr vermieden wird.

Worauf gilt es zu achten:

Das kleine ABC der Industriesauger.

Das Fertigungsumfeld ist eine raue Umgebung, weshalb Industriesauger robust und zuverlässig sein müssen. Auch die einfache Entleerung und Reinigung des Saugers ist wichtig, damit er selbst keine Schmutz- und Übertragungsquelle darstellt. Glatte Oberflächen aus Edelstahl sind Voraussetzung, da sie kein Hygienerisiko darstellen und verhindern, dass in das Produktionsumfeld störende Partikel eingetragen werden. Lackierte Geräte eignen sich eher weniger, da abplatzende Lackpartikel das Produkt verunreinigen können.

Je nach Saugmedium und Menge sollte ein Sauger mit entsprechender Leistung ausgewählt werden. Bei grossen Partikeln und/oder grossen Mengen kommen Sauger mit eher grossem Schlauchdurchmesser zum Einsatz. Um eine ausreichende Saugleistung sicherzustellen, muss die Antriebsleistung passend gewählt werden. Bei beengten Verhältnissen punkten Geräte mit kompakten Abmessungen und eher kleinem Schlauchdurchmesser. Ein anderer Aspekt ist die durchschnittliche Laufzeit im Betrieb. Es sind Wechselstrom- und Drehstromsauger verfügbar, wobei für Einsätze von mehr als zwei bis drei Stunden pro Tag oder bei Mehrschichtbetrieb die Drehstromvariante zu empfehlen ist.

Der Filter stellt neben dem Antrieb die zweitwichtigste Baugruppe eines Industriesaugers dar. Je nach Partikelgrösse und Staubart ist ein geeigneter Filter zu wählen. Um maximale Lebensdauer und hohe Arbeitssicherheit zu gewährleisten, gilt der Grundsatz «so grob wie möglich, so fein wie nötig». Die Spanne reicht von Staubklasse L, also leicht gefährliche Stäube, über M für mittelgefährliche Stäube bis hin zur Staubklasse H. Im Bereich Staubklasse H liegen Partikel vor, die über eine einfache Gesundheitsgefahr hinausgehen und im Bereich toxisch, kanzerogen oder mutagen angesiedelt sind. Für die Staubklassen M und H gelten besondere Anforderungen an Filter, Entleerung und Entsorgung. Ein weiteres Kriterium ist der Explosionsschutz nach aktuellen ATEX-Richtlinien, der europäischen Richtlinie zum Explosionsschutz (Atmosphères Explosibles). Damit wird sichergestellt, dass die Sauger keine Gefahr im Umgang mit brennbaren Stoffen darstellen – die geforderten Schutzmassnahmen variieren je nach ATEX-Zone (20, 21 oder 22).

Neben in die Produktion integrierten Absauganlagen helfen Industriesauger, beispielsweise überschüssige Flüssigkeiten rückstandslos abzunehmen.

Bei der Wahl eines Herstellers ist also wichtig, neben einem breit gefächerten Portfolio an Standardprodukten darauf zu achten, dass alle Details für branchenspezifische Anforderungen bedacht werden. Dies zeigt sich an Zubehör wie bis zu 200 °C hitzebeständigen Saugschläuchen und Backofendüsen, die zur Zwischenreinigung von Öfen in Bäckereien eingesetzt werden. Ein anderes Beispiel sind Absaugbürsten für die Lebensmittelindustrie, die blau eingefärbte Borsten haben. Der Hintergrund: Es gibt kaum blaue Lebensmittel, so dass eine Borste, die sich gelöst hat, bei einer Sichtkontrolle leicht erkannt und entfernt werden kann.

Keine überflüssige Arbeitszeit, sondern Teil des Erfolgs:

Industriesauger in die Abläufe integrieren.

Egal, wie man Fremdstoffe aus dem Fertigungsumfeld entfernt, es stecken immer zusätzliche, zunächst unproduktiv wirkende Arbeitsschritte dahinter. Je nach Organisation der Abläufe muss ein Mitarbeiter den Sauger holen, die Partikel oder Flüssigkeiten absaugen und von Zeit zu Zeit den gefüllten Behälter entleeren. Der Unterschied zwischen herkömmlichen Methoden und dem Einsatz professioneller Saugeinheiten besteht allerdings darin, dass die Störstoffe wirksam und vollständig entfernt werden. Werden die Arbeitsschritte intelligent in die Prozesse integriert, lässt sich die Produktqualität konstant auf hohem Niveau halten – in der Lebensmittelindustrie ein besonders wichtiges Thema.

Auch feine Partikel wie Mehlstaub oder Teigreste können problemlos abgesaugt werden – in Grossbäckereien mit entsprechendem Zubehör, das hitzebeständig ist.

Welcher Industriesauger passt zu mir?

Quelle: Kärcher

Kärcher AG

Industriestrasse 16

8108 Dällikon

| Telefon | 0844 850 868 |

| Fax | 0844 850 865 |

https://www.kaercher.ch